Junon et le Paon (1930) : un drame intime méconnu dans la première période d’Hitchcock

En adaptant la pièce de Seán O’Casey, Junon et le Paon, Alfred Hitchcock s’éloigne volontairement de ses premières œuvres de suspense pour livrer un drame social à huis clos, profondément ancré dans le réel. Tourné en 1930, en pleine transition vers le cinéma sonore, ce film marque une pause dans sa trajectoire de maître du thriller : il y privilégie l’étude des caractères à l’intrigue, et la dureté des milieux populaires à la construction dramatique classique. Loin d’être une simple captation théâtrale, Junon et le Paon s’impose comme une tragédie silencieuse, orchestrée avec sobriété.

Une chronique familiale sur fond de guerre et de pauvreté

L’action se déroule dans le Dublin des années 1920, secoué par la guerre civile. Au cœur de ce chaos, la famille Boyle survit difficilement dans un appartement délabré. Jack Boyle, le père, se complaît dans l’inaction, se croyant au-dessus de sa condition. Sa femme, Junon, porte le fardeau du quotidien, incarnant à elle seule la dignité dans l’épreuve. Le fils, Johnny, ancien combattant mutilé, vit dans la peur et le silence. Leur fille, Mary, tente d’échapper à la misère en s’engageant dans une histoire d’amour incertaine.

L’irruption d’un héritage supposé agit comme un levier narratif. L’espoir s’installe. Mais cet espoir est fragile, vite démenti, et entraîne avec lui l’effondrement de toute façade. Hitchcock filme la lente décomposition d’un rêve social, sans effets spectaculaires, mais avec une précision clinique.

Une direction d’acteurs issue de la scène, mais chargée de vérité

Le film repose sur les interprétations d’une troupe familière de la pièce d’origine. Sara Allgood, qui incarne Junon, livre une performance puissante, dépourvue d’emphase, nourrie par une résignation qu’elle refuse d’admettre. Elle est le cœur battant du film.

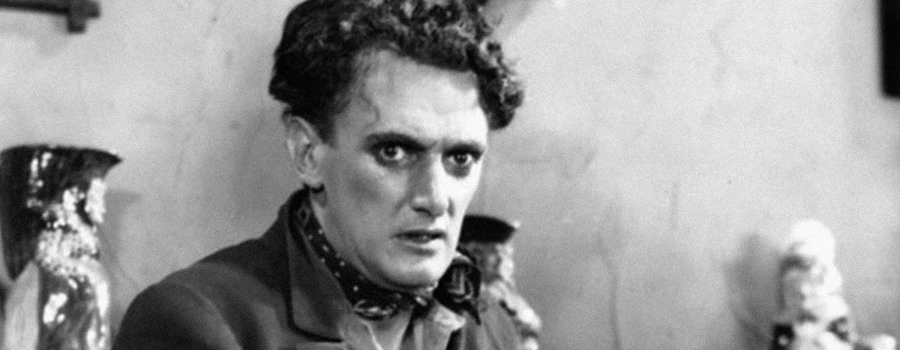

Face à elle, Edward Chapman, dans le rôle du Paon, campe un homme dont la vanité masque l’impuissance. Il est ridicule sans être moqué, pathétique sans être caricaturé. Son personnage donne à voir l’échec de la figure masculine face à la réalité économique et morale.

Les rôles secondaires, notamment celui de Johnny, apportent un surcroît de tension intérieure : le traumatisme de guerre, ici traité avec pudeur, confère au personnage une profondeur inattendue. Il ne parle pas beaucoup, mais son regard suffit.

Une mise en scène discrète mais affûtée

Contrairement à ses films plus connus, Junon et le Paon ne s’appuie pas sur un découpage flamboyant. Hitchcock respecte l’unité de lieu et de ton imposée par la pièce d’O’Casey. Les plans fixes, les cadrages serrés, et le jeu sur les silences traduisent un choix volontaire : faire parler l’espace autant que les mots.

Mais derrière cette apparente simplicité, la maîtrise du rythme et la gestion des transitions émotionnelles trahissent une grande intelligence formelle. La caméra devient un témoin immobile, mais sensible. Le montage épouse le désenchantement des personnages. La lumière elle-même se fait plus crue au fur et à mesure que les masques tombent.

Une œuvre morale plus que politique

Si le film se déroule dans un contexte de guerre civile, Hitchcock ne cherche jamais à en faire un objet politique. Il s’intéresse d’abord à la désintégration morale d’un foyer, à la manière dont l’illusion collective peut anesthésier une réalité brutale. L’héritage annoncé agit comme un révélateur : chacun montre ce qu’il est, au fond, quand il croit pouvoir changer de statut.

Hitchcock ne condamne pas ses personnages. Il les observe. Junon, figure de la constance, devient presque une allégorie du bon sens abandonné. Le Paon, quant à lui, incarne l’orgueil sans socle, l’homme qui parle plus qu’il n’agit. À travers eux, le film montre que le drame social n’est pas qu’économique : il est aussi émotionnel, structurel, intime.

En sortant de la salle

On quitte Junon et le Paon avec un sentiment de gravité résignée. Ce n’est pas un film qui bouleverse. C’est un film qui creuse lentement, qui désarme les illusions et laisse le spectateur dans un face-à-face désenchanté avec les attentes déçues. Il n’y a pas de dénouement spectaculaire, mais une accumulation de silences, de gestes manqués, de promesses non tenues.

Conclusion

Junon et le Paon n’est pas un jalon flamboyant dans la filmographie de Hitchcock. C’est une œuvre de transition, sérieuse, dense, rugueuse, dans laquelle il laisse entrevoir une autre facette de son regard : celui du moraliste silencieux, capable de filmer la détresse sans jamais tomber dans le pathos. Il y a dans ce film une justesse douloureuse, une attention presque documentaire aux gestes du quotidien, et surtout, une profonde humanité dans la manière de filmer l’échec.

Ce n’est pas le Hitchcock du suspense, c’est celui de la lucidité. Et c’est tout aussi précieux.